Nachfolgenden findet ihr einen kurzen übersetzten und leicht ergänzten Auszug aus meinem Skriptum, das ich im Rahmen der Nachhaltigkeitsvorlesung an der Fachhochschule Kufstein verwende.

Welches Ziel verfolgt eine regenerative Wirtschaft?

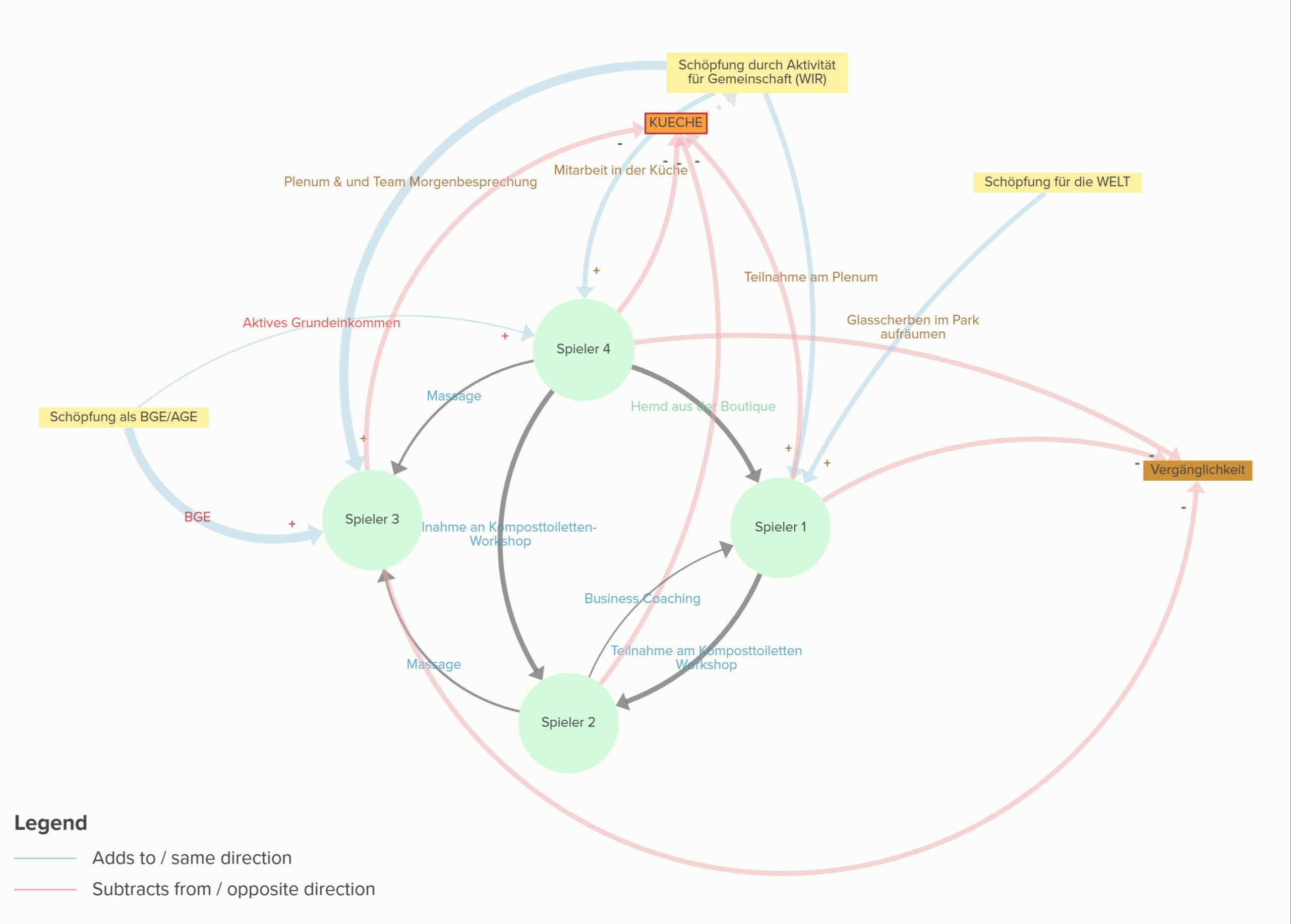

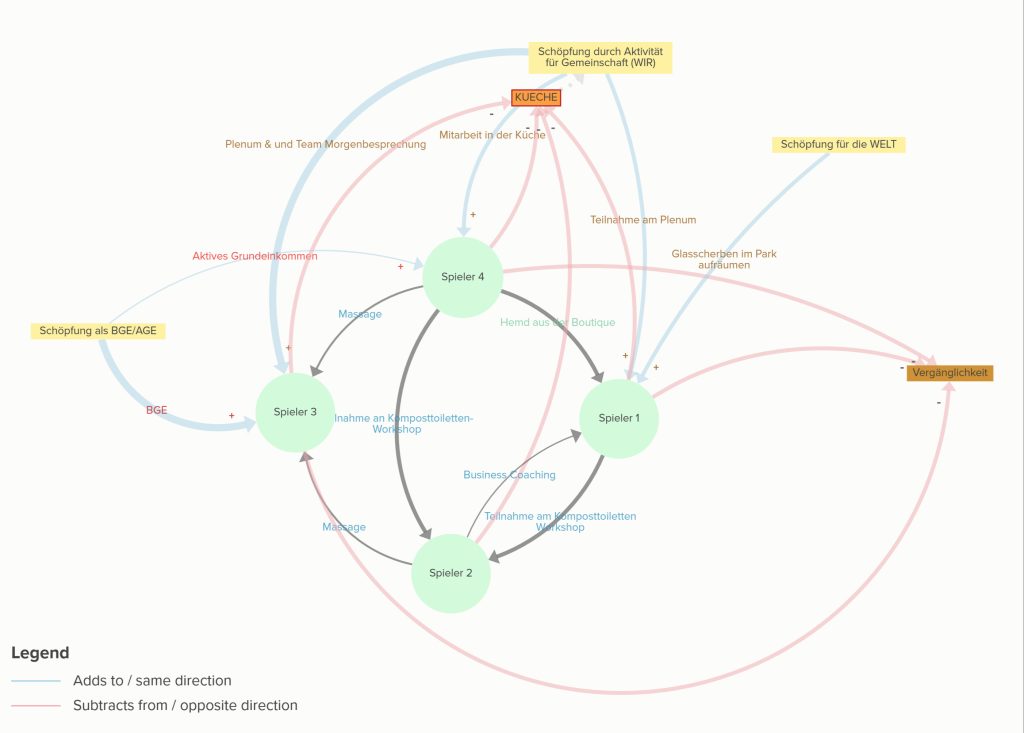

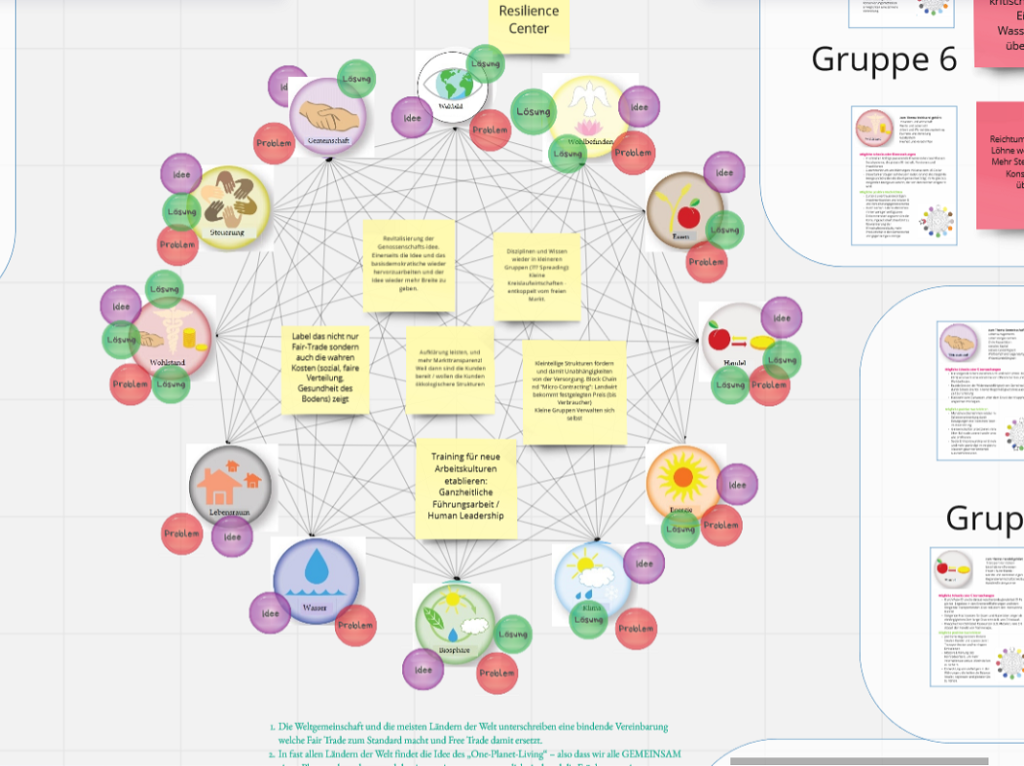

Eine regenerative Wirtschaft verschreibt sich einem gesunden bio-regionalem System, und dem Zusammenspiel von Mensch und Natur darin.

Ökologische und soziale Aspekte von regenerativer Wirtschaft

Von Regeneration in Hinsicht auf den ökologischen Bereich kann man sprechen, wenn ein Prozess im Einklang mit den natürlichen Kreisläufen von Nährstoffen, Wasser oder CO₂ zu arbeitet und so zur Gesundheit eines Ökosystems beizuträgt. Geschäftsprozesse einer Regenerativen Wirtschaft arbeiten also innerhalb der sogenannten Flows natürlicher System.

Regeneration im sozialen Kontext bedeutet, dass ein Unternehmen mit dem Ziel handelt, nicht nur das Wohlergehen seiner Kunden und engsten Interessensgruppen, wie den Aktionären, zu verbessern, sondern auch die Geschäftsaktivitäten einer breiteren Gruppe von Begünstigten, wie einer benachteiligen sozialen Gruppe oder der Gemeinschaft, in der das Unternehmen tätig ist, zugutekommen. Ein interkulturelles Food-Festival, das von den Bürgern eines Stadtviertels organisiert wird, fördert beispielsweise den Gemeinschaftszusammenhalt viel mehr als ein klassisches Konzert auf einer Festspielbühne.

Viele Autoren betrachten die Wirtschaft als Teil der Gesellschaft und die Gesellschaft wiederum als Teil der Natur, auch bekannt als sozioökonomisches System. Der ehemalige Geschäftsführer von JP Morgan teilt diese Auffassung und beschreibt regeneratives Wirtschaften als:

„Wirtschaftliche Stärke ist ein Produkt menschlicher und gesellschaftlicher Vitalität, die auf ökologischer Gesundheit und der integrativen Entwicklung menschlicher Fähigkeiten und Potenziale beruht.“

Fullerton, 2015, S. 40

Es geht darum, die wirtschaftlichen Regeln an der Gesundheit der uns umgebenden Natur und einem guten Leben für uns alle auszurichten. Wenn wir die Rahmen so ändern, dass nicht die „gewinnen“, die am meisten Geld horten, sondern die, die am meisten zur Gesundheit und Wohlbefinden von Mensch und Natur beitragen: wie würde ein Wirtschaftssystem dann wohl aussehen?

Regeneratives Wirtschaften: Sozialismus 2.0?

Bei der regenerativen Ökonomie geht es also nicht darum, den Kapitalismus durch den Sozialismus zu ersetzen. Es geht nicht um Smith gegen Marx oder um links gegen rechts. Es geht um einen Paradigmenwechsel im Wirtschaftsverständnis. Es geht darum, der Wirtschaft ein neues Ziel zu setzen. Auch zu diesem Ziel hat sich Fullerton Gedanken gemacht:

„Nicht nur eine Mittelposition, sondern eine wirksame Integration des Besten von rechts und links, kombiniert mit einem modernen wissenschaftlichen Verständnis darüber, wie das Universum tatsächlich funktioniert, das wir übrigens im Zeitalter von Adam Smith oder Karl Marx noch nicht hatten! Im Einklang mit einem eher linksgerichteten politischen Denken wird die regenerative Ökonomie ein neues Licht auf die Bedeutung von Gerechtigkeit und die Unhaltbarkeit hoher und wachsender Ungleichheit werfen. Aber ebenso wird es im Einklang mit einem eher rechtsgerichteten politischen Denken die Dynamik eines wirklich freien Unternehmersystems umfassen, das sich die einzigartige Essenz der individuellen menschlichen Kreativität und Tatkraft zunutze macht.“

Fullerton, 2015, S. 39

Wir dürfen einen Schritt zurück machen und uns fragen: Was ist das, was politisch aktuell nicht debattiert und von den Medien nicht thematisiert wird? Welche Leitsterne treiben die Wirtschaft heute an und welche könnten das in Zukunft sein?

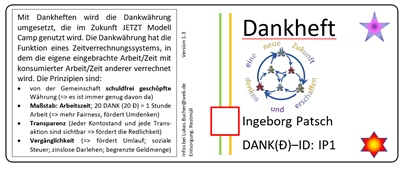

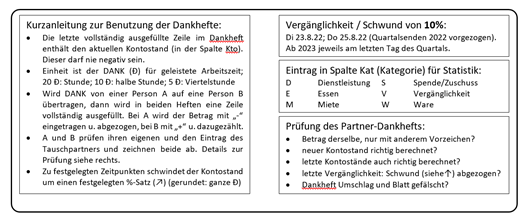

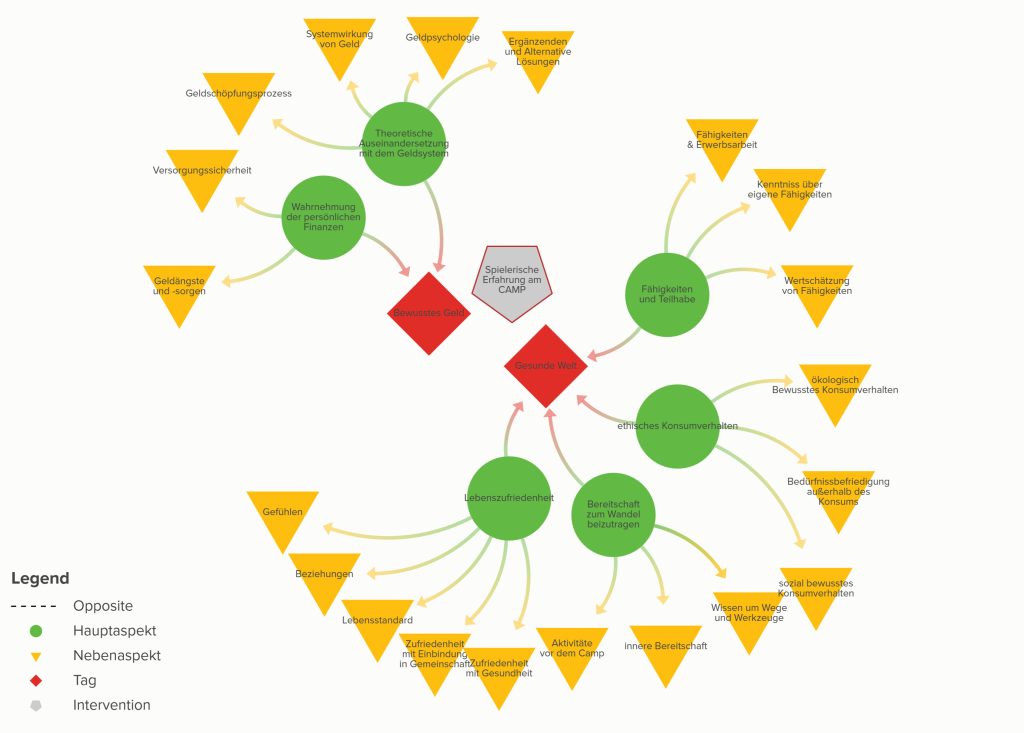

Prinzipien einer Regenerativen Wirtschaft

Eine regenerative Wirtschaft fördert ein gesundes bioregionales System, das sowohl die Natur als auch das Wohlbefinden der Menschen, die in dieser Region leben, berücksichtigt. Das Ziel ist es, nicht nur eine gesunde Umwelt zu gewährleisten, sondern auch das langfristige Wohlergehen der Gemeinschaften. Regeln und Institutionen wie das Geld- und Bankensystem sowie die Steuergesetzgebung sollen dafür sorgen, dass sozial und ökologisch schädliche Praktiken entweder keinen Raum finden oder durch effektive Mechanismen ausgeglichen werden.

In einer regenerativen Wirtschaft haben übermäßige Ansammlungen von Geld, Macht und Besitz ebenso wenig Platz wie das Streben nach immer mehr Produktion und Konsum. Pflege- und Fürsorgetätigkeiten, von der Altenpflege und Mutterschaft bis hin zur Renaturierung von Landschaften, werden strukturell im Geld- und Finanzsystem verankert und abgesichert. Zentral ist dabei die Förderung einer Kreislaufwirtschaft. Gemeinschaften, die Wohlstand und Versorgung schaffen, wie zum Beispiel in solidarischen Landwirtschaften, sowie eine stärkere Regionalisierung der Grundversorgung, spielen eine wichtige Rolle in diesem Wirtschaftssystem.

Weitere Interessante Artikel: Nachhaltige Produktentwicklung und planetare Grenzen

Die Herausforderungen und Chancen der regenerativen Wirtschaft erfordern ein tiefgreifendes Verständnis der planetaren Grenzen und deren Einfluss auf die Produktentwicklung. In einem umfassenden Artikel vertiefen wir diese Themen und beleuchten, wie Unternehmen durch die Einhaltung dieser Grenzen und die Vermeidung von „Novel Entities“ aktiv zur Erneuerung natürlicher Systeme beitragen können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf innovativen Ansätzen, die sowohl die Umwelt als auch soziale Strukturen stärken, wie es bei der Entwicklung von Produkten wie der Sonnencreme Reef Relief bereits gelungen ist. Erfahren Sie mehr über die Prinzipien der regenerativen Wirtschaft und wie sie die Zukunft der nachhaltigen Produktentwicklung gestalten.

Regeneration Pioneers

Unser neuestes Projekt Regeneration Pioneers unterstützt dich und dein Team dabei, innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln, die soziale und ökologische Herausforderungen auf systemische Weise angehen. Unsere Teilnehmer lernen, wie sie in ihrer täglichen Arbeit nicht nur auf Erhaltung, sondern auf die aktive Wiederherstellung und Verbesserung unserer natürlichen und sozialen Systeme abzielen können.

Fullerton, J., 2015. Regenerative Capitalism – how universal principles and patterns will shape our new economy, Greenwhich, USA: Capital Institute – the future of finance.