Vorgeschichte

Als meine Großmutter im Jahre 1948 verstarb, war mein Vater gerade mal 9 Jahre alt. Erheblich jünger als seine beiden älteren Geschwister, die damals 19 und 24 waren. Meine Großmutter hat verfügt, dass die Gemeinde am 18. Geburtstag meines Vaters prüfen soll, „wer der bessere Bauer wäre“. Der solle dann das Bauerngut übernehmen. Wie das Leben so spielt ist weder mein Onkel noch mein Vater neuer Schönebenbauer geworden. Wir haben heute noch einen kleinen Garten doch der Großteil des Schönebengutes ist an einen Nachbarn verpachtet.

Dieser Satz hat mich vor ein paar Wochen auch zu den Nachhaltigkeitstagen im Kräutergarten Hollersbach begleitet: Was heißt es , ein guter Landwirt zu sein? Permakulturexperten wie Anton Kröll, Schwarzerdepioniere wie Terra Tirol und die mit dem Salzburger Biopreis 2018 ausgezeichnete Leitenbauernhof (Andrea Rieder) haben die technische Antwort auf diese Frage gegeben und die meisten Anwesenden waren begeistert von deren Ideen. Sie alle waren sich auch einig: wenn wir landwirtschaftlich so weiter machen wie bis jetzt, wird für unsere Kindern nicht mehr viel brauchbare Erde übrig sein.

Der Gastrosoph Harald Lemke stellte darüber hinaus auch die Frage, welche Rolle Landwirtschaft und die damit verknüpften Lebensbereiche der Lebensmittelproduktion sowie des Naturschutzes im gesellschaftlichen Zusammenhang spielen. Gemeinsam mit Dr. Wolfgang Scheffner hat dieser das internationale Forum für Gastrosophie ins Leben gerufen, welches sich interdisziplinär und ganzheitlich mit dem unseren gegenwärtigen Ernährungsverhältnissen befasst.

In der Abschlussdiskussion kam es zu einem Dialog zwischen einem Gastronom, der sich von den Oberpinzgauer Landwirten 2000 Kilo Biokartoffeln wünscht und auch bereit wäre, eine Abnahmegarantie für solche zu einem guten Preis zu machen. Die etwas kurzsichtige Antwort der Bäurinnensprecherin daraufhin lautete, er soll doch erst mal zusehen, dass die Gäste die Sülze essen, die ja jetzt schon produziert werde und dann könne man über Kartoffeln weiter reden.

Dieser Satz verfolgt mich bis heute und hat mich veranlasst im Folgenden meine Gedanken niederzuschreiben

der tripple-bottom-line-Landwirt

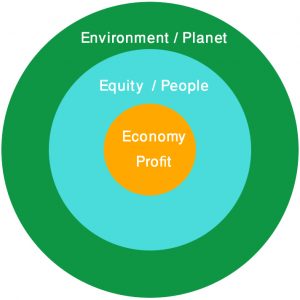

Nachhaltigkeit ist in aller Munde und wird allzu oft in politischen Debatten vereinfachend für alles langfristig geplante oder finanziell verwendet. Ich unterrichte Nachhaltigkeit an der FH Kufstein und verwende für den Einstieg das integrierte Nachhaltigkeitsmodell (tripple bottom line embedded sustainability). Demnach bedeutet nachhaltig sein in allen drei Ebenen Umwelt (Environment), Gesellschaft (People) und Wirtschaft (Economy) einen stabilen Zustand (steady state) zu erreichen in dem sich Ressourcen in geschlossenen Kreisläufen bewegen. Die drei Säulen der Nachhaltigkeit existieren im integrierten Ansatz jedoch nicht nebeneinander sondern bauen auf einander auf. Eine nachhaltige Gesellschaft benötigt eine intakte Natur und eine nachhaltige Wirtschaft eine intakte Gesellschaft (siehe Abbildung 1). Man kan auch sagen für „richtige“ Nachhaltigekeit sind alle 3 Ebenen gleichermaßen als Ziel zu sehen. Jede Ebene bedingt jedoch jede andere Ebene.

Umwelt – die ökologische Dimension

Folgt man dieser Logik, müsste die erste Aufgabe eines Landwirtes – als Besitzer (und Hüter) von Grund und Boden darin bestehen, einen stabilen Zustand in der Bodennutzung zu garantieren. Den Grundsätzen eines stabilen Zustands folgend sollten diese also in erster Linie darauf bedacht sein, den Boden so zu bewirtschaften, dass dieser auch noch für Generationen erhalten bleibt. „Eigentum verpflichtet“ steht in Paragraph 14 des deutschen Grundgesetzes. Die Vorväter der deutschen Gesetzgebung haben also verstanden, dass die Natur und die Nahrungsmittel die sie uns zur Verfügung stellt, ein Grundrecht für alle darstellen und entsprechend den Besitzern an Grund und Boden nicht nur einen Profit bescheren sollen, sondern diese auch gesellschaftlich zur Verantwortung ziehen. In Fachkreisen wird auch eine Bodesteuer diskuttiert.

Diese Verantwortung hat dabei zwei Aspekte: eine „räumliche“ und eine „zeitliche“. Da ist einerseits die lokale Verantwortung, welcher wir in Europa in den letzten Jahrzehnten gut Herr geworden sind. Es ist verpönt lokale Abwässer zu verschmutzen und strenge Umweltschutzauflagen bescheren uns in Österreich und vor allem in Pinzgau eine wunderbare Natur. Dennoch: Wer mit seiner Landwirtschaft von Rohöl für Traktoren und Plastikbällchen, Futtermittel aus dem Großhandel, Pestiziden (ja auch die Foissen auf den Weiden im Pinzgau werden von einigen mit Gift weggespritzt) oder Phospaten (Düngemittel) abhängig ist, hat entsprechend auch eine globale Verantwortung zu tragen. In dem Moment in dem man auf diese globalen Ressourcen zurückgreift (oder greifen muss), sollte man sich auf ein Denken in globalen Maßstäben einstellen. Einerseits werden diese Ressourcen alles andere als fair verteilt und andererseits ist Vorsicht geboten um nicht der Tragik der Allmende zum Opfer zu fallen. Wenn nämlich (global betrachtet) Millionen von Akteuren nach den gleichen limitierten Ressourcen (Öl, Phosphat, Sojabohnen aus Südamerika) fassen ohne sich mit einander abzustimmen führt das systemisch zwangsweise früher oder später zu einem Zusammenbruch der Ressource, auch genannt die Tragik der Allmende. Diese kann vermieden werden durch Absprachen und einen demokratischen Umgang mit dem knappen gut, aber das ist eine andere Geschichte (aka Commoning). Das Ölfördermaximum (peak oil) ist schon erreicht und Phosphatfördermaximum (peak phosphorous) folgt in ein paar Jahrzenten.

Dies bringt uns auch schon zur zeitlichen Verantwortung gegenüber unseren Enkel und Urenkel. Selbst wer Scheuklappen aufsetzt und nur an sein Heimatland denkt (wie es politisch in den letzten Jahre der Trend zu sein scheint), trägt eine Verantwortung gegenüber seinen Enkeln und Urenkel. Auch hier trifft der alte Greenpeace Spruch es in Abwandlung immer noch auf den Punkt : Geld, das man den Enkeln und Urenkeln vererbt, können diese nicht essen. Auf einem gesunden Boden können sich diese jedoch auch später noch was anbauen. Gewisser technischer Hilfsmittel werden sich diese nämlich nicht mehr bedienen können, weil diese schlicht und ergreifend leer sein werden. Wenn die Lagerstätten mit Phosphaten leer sind oder wir keinen billigen Transport mehr haben werden, dann hängt es von der Qualität des Bodens und der Weitergabe von Wissen zu nachhaltiger Bewirtschaftung ab, wie gut die Lebensqualität unserer Nachfahren (und andere Lebewesen in unserer Region) sein wird.

Die soziale Dimension nachhaltiger Landwirtschaft

Damit sind wir auch schon mitten in der Phrase zur sozialen Verantwortung von Landwirtschaft. Den Boden ökologisch nachhaltig zu bewirtschaften scheint also daraus abgeleitet die Voraussetzung zu sein um langfristig – also 2 bis 3 Generationen in Zukunft die gleichen Chancen zu sichern, die wir haben. Noch viel naheliegender ist die soziale Nachhaltigkeit in der Gegenwart natürlich. Sozial fair und nachhaltig ist es, seinen Mitbürgern Lebensmittel anbieten zu können, welche einen möglichst hohen Wert für unsere Gesundheit haben. Während die Lebensmittelbehörde in den letzten Jahrzenten äußerst erfolgreich war die Hygiene in der Lebensmittelproduktion permanent zu verbessern, sind es heute die Belastungen der Lebensmittel mit Antibiotika und die abnehmenden Nährwerte der Lebensmittel die uns Sorgen machen sollte. Eine Schweizer Studie kommen zu dem Schluss das man heute bis zu 10 mal (!!) so viel Obst und Gemüse essen muss um die gleichen Nährstoffe zu sich zu nehmen. Von 1985 bis 2002 haben etwas Brokkoli und Kartoffeln rund 70 % (!) ihres Kalziumgehaltes eingebüßt. Ein ähnlicher Trend lässt sich für fast alle Spurenelemente festellen. In der gleichen Zeit nehmen psychologische Krankheiten immer mehr und mehr zu. Neuesten Forschungsergebnissen zufolge sind die beiden Aspekte tief miteinander verwoben als es auf den ersten Blick scheint, wie Neuseeländische Psychologen nachweisen können. Ebenso dass Depressionen und ähnliche Krankheitsbilder durch einen Mangel an Spurenelemente und Vitamine ausgelöst werden und durch diese auch wieder geheilt werden kann. All dies zu berücksichtigen und den Mitmenschen wieder gesunde und nahrhafte Lebensmittel zur Verfügung zu stellen fällt aus meiner Sicht ebenfalls in die soziale Verantwortung der Landwirte gegenüber ihren Mitbürgern.

Doch auch die Landwirte sind selbstverständlich Teil der Gesellschaft und haben ihrerseits ein Recht darauf sozial fair behandelt zu werden. Unsere momentanten Politik und die freie Marktwirtschaft (welche nur die ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit berücksichtigt) haben eine Infrastruktur errichtet, welche es den Landwirten schwer macht auf die wünschenswerte ökologische und soziale Nachhaltigkeit umzustellen. Hier sind wir Konsumenten und Mitbürger gefragt gemeinsam an Strukturen zu arbeiten, die die Situation wieder verbessern. Das heißt aber nicht nur höhere Preise für die Produkte in Kauf zu nehmen sondern eventuell auch über neue (alte) Modelle der gemeinschaftlichen Produktion nachzudenken. Während sich in Ostösterreich solche Modelle solidarischer Landwirtschaft schon im Ansatz zeigen scheinen die Bergregionen einer solchen Entwicklung gegenüber noch immun zu sein. Dies würde nicht nur die Arbeit erleichtern und den Anbau von Lebensmitteln ermöglichen, die arbeitsintensiver sind sondern auch die Menschen im Rahmen einer sinnvollen Tätigkeit wieder zusammen bringen. Gesetzliche Regelungen in denen die Grenze zwischen Erntehelfer und Schwarzarbeitern jedoch verschwimmt stehen einer solchen Entwicklung jedoch entgegen.

Grund dafür ist vielleicht, dass der Durchschnittsbürger lieber Geld für Mountain Bike, andere sportliche Geräte oder das Fitnessstudio ausgibt und gleichzeitig mehr für Bio-Lebensmittel bezahlt, anstatt gelegentlich seine Kalorien beim Anbau gesunder Lebensmittel zu verbrennen. In Nepal, wo ich lange gelebt habe, scheint das den meisten eine etwas verkehrte Welt :-).

wirtschaftliche Nachhaltigkeit

Der dritte und gleichwertige Aspekt der integrierten Nachhaltigkeit ist abschließend die ökonomische Nachhaltigkeit. Gleichwertig heißt, das die wirtschaftliche Aspekte genauso ernst zu nehmen sind wie ökologische und sozial, aber eben auch, dass es keinen Ausverkauf ökologischer oder sozialer Mindestanforderungen geben darf um der Erfüllung wirtschaftlicher Ziele zu Willen.

In den meisten Debatten sowie in der Politik heutzutage dominiert jedoch die Diskussion um’s Geld. Die offiziellen Bauernvertretungen kümmern sich um finanzielle Hilfestellungen für die „nicht wettbewerbsfähigen Bauern“ (muss ein Bauer im Finanziellen Sinne wettbewerbsfähig sein?) in unserer Region und die Lagerhaus-Gang (wie sie in den Randgesprächen bei den Nachhaltigkeitstagen liebevoll genannt wurde) stellt sicher, dass jedes Jahr auch brav wieder Dünger, Pestizid, neue Technik, etc. eingekauft wird und macht mächtig Wetter gegen cradle-to-cradle orientierte Techniken wie effektive Mikroorganismen und Permakultur.

Preise für Lebensmittel werden politisch niedrig gehalten weil alles andere soziopolitisch untragbar wäre. Wenn aber weniger Geld in den Topf hineinfließt, kommt auch weniger beim einzelnen Landwirt an – abgesehen, dass sowieso der Löwenanteil im Groß- und Einzelhandel hängen bleibt. Wer nicht kosteneffizient arbeitet geht bankrott, nur leider ist kosteneffizientz (und Ausfallssicherheit) oftmals im Wiederspruch zur ökologischen Verträglichkeit. Oftmals sind es auch die Landwirte, die mit Herzblut und nachsicht ihr Land pflegen, die der ökonomischen Auslesen zum Opfer fallen und die, die die Milchkühe (oder soll man sagen Milchmaschinenn die Soja in Milch umwandeln?) weiter hochzüchten werden vom Markt belohnt.

Doch spätestens meine Enkelin wird sich zu ihren Lebzeiten also mit einer lokalisierten Landwirtschaft auseinandersetzen müssen. Mehr als 10 Milliarden Erdbürger werden sich dann um die immer knapper werdenden Ressourcen streiten. Österreich könnte rund 25 Millionen Menschen versorgen, das ist dreimal so viel wie derzeit in Österreich wohnen. Dennoch benutzen wir momentan doppelt so viele Ressourcen wie wir haben. Sei es, dass uns irgendwann die „billigen“ Transportmittel ausgehe und wir es uns nicht mehr leisten können oder es nicht mehr möglich ist, tägliche Nahrungsmittel um die halbe Welt zu karren. Sei es dass sich die Länder des globalen Süden organisieren und die Versorgung der eigenen Bevölkerung vor den Export von Rohstoffen nach Europa stellen oder sei es, dass der Klimawandel die Umweltbedingungen soweit verschlechtert hat, dass viele der heutigen Gebieten aus denen wir Nahrungsmittel beziehen einfach unfruchtbar geworden sind. Was auch immer es ist: es ist sehr wahrscheinlich, dass wir (in Österreich) in 50 – 60 Jahren nicht mehr auf einem Fußabdruck von rd. 6 Erden leben können.

Entsprechend würde ich mir als mündige Mitbürger von Landwirten, politischen Entscheidungsträgern, dem Handel und den Konsumenten erhoffen, dass diese über den ökonomischen Tellerrand hinausblicken und sich die Landwirte ihrer Rolle als Schnittstelle zur Natur bewusst werden, dieser nachsichtig und nachhaltig nachkommen und wo benötigt, dabei von der Gesellschaft unterstützt werden, so dass meine Enkelin eines Tages umgeben ist von guten Bauern, die von ihren Vorgängern Land übernommen haben, dass ihr zu ihrem 80. Geburtstag ein gutes Überleben sichert.

Schreibe einen Kommentar