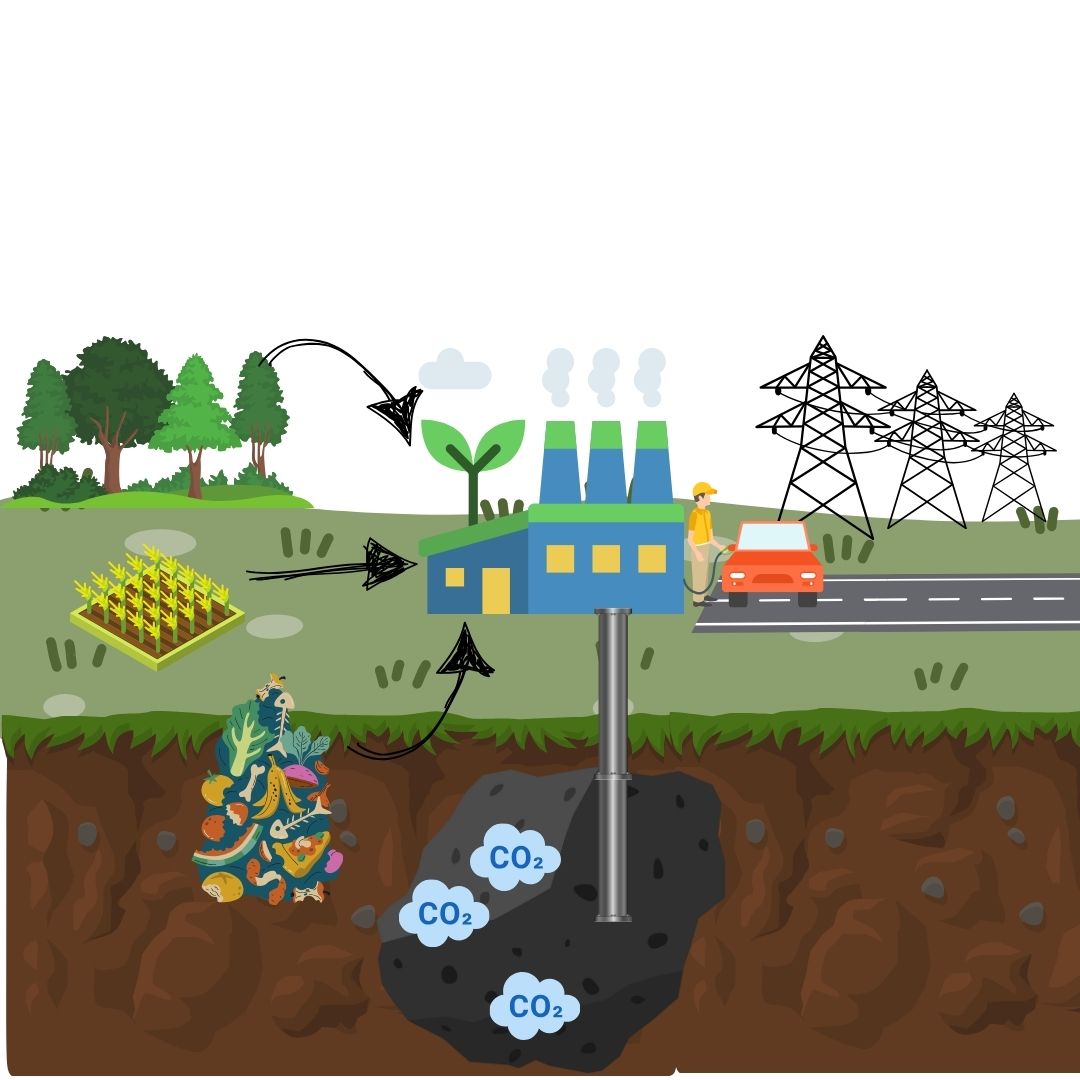

In der Diskussion um die wirksame Lösung für den Klimawandel wird BECCS (Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung und -speicherung) oft als zentrale Technologie angepriesen. Die Idee: CO₂ aus der Atmosphäre entziehen und gleichzeitig Energie produzieren. Klingt ideal, oder? Doch ist BECCS wirklich die ganzheitliche Lösung, die wir brauchen? Oder bekämpft sie nur die Symptome und schafft dabei neue Herausforderungen? Gibt es eine bessere, nachhaltigere Lösung zur CO2-Speicherung? Genau diese Frage wollen wir hier beleuchten.

Was ist BECCS und warum bleibt es umstritten?

BECCS kombiniert Biomasse – wie Holz oder Pflanzenabfälle – zur Energiegewinnung mit der Abscheidung und Speicherung des dabei freigesetzten CO₂. Die Theorie dahinter: Pflanzen entziehen beim Wachsen CO₂ aus der Atmosphäre, welches durch technologische Prozesse wieder eingefangen und gespeichert wird, um eine negative Kohlenstoffbilanz zu erzielen. Doch ist das wirklich die beste Lösung für den Klimawandel?

CO2-Speicherung durch BECCS: Welche Nebenwirkungen gibt es?

Auf den ersten Blick scheint BECCS eine vielversprechende Methode zur CO2-Speicherung zu sein. Doch bei näherer Betrachtung zeigen sich erhebliche Nebenwirkungen. Der Energieaufwand für die Kohlenstoffabscheidung ist enorm. In Österreich würde BECCS zwischen 10 % und 50 % des gesamten nationalen Energieverbrauchs ausmachen! Dazu kommt noch: um ausreichend Biomasse anzubauen, wären gigantische Landflächen notwendig – zwischen 500 Millionen und 6 Milliarden Hektar laut IPCC. Zum Vergleich: Die weltweit landwirtschaftlich genutzte Fläche beträgt etwa 1,5 Milliarden Hektar. 【ETC Group, 2017】

Darüber hinaus führt der verstärkte Biomasseanbau zu einem erhöhten Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden und Herbiziden, was nicht nur die CO₂-Bilanz verschlechtert, sondern auch die Biodiversität bedroht und die Bodenqualität langfristig schädigt. In Ländern mit Atomenergie führt der Einsatz von BECCS zudem zu einer erhöhten Produktion von Atommüll, was neue Herausforderungen schafft. So könnte die vermeintliche Lösung zu einem neuen Problem werden.

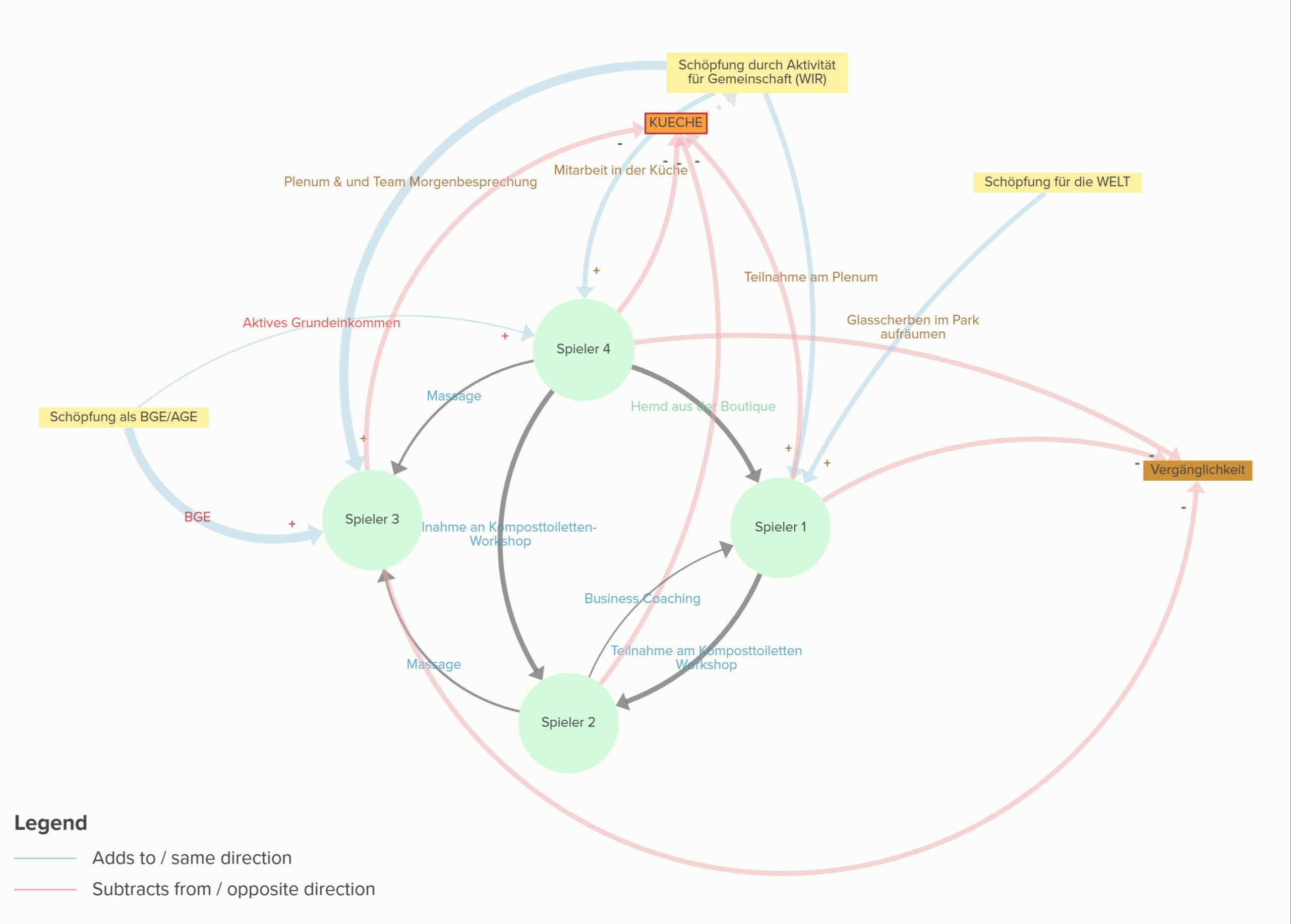

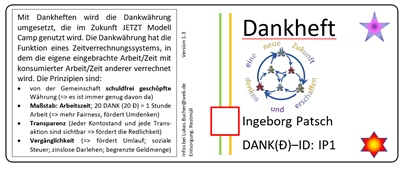

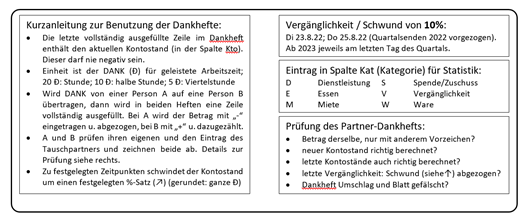

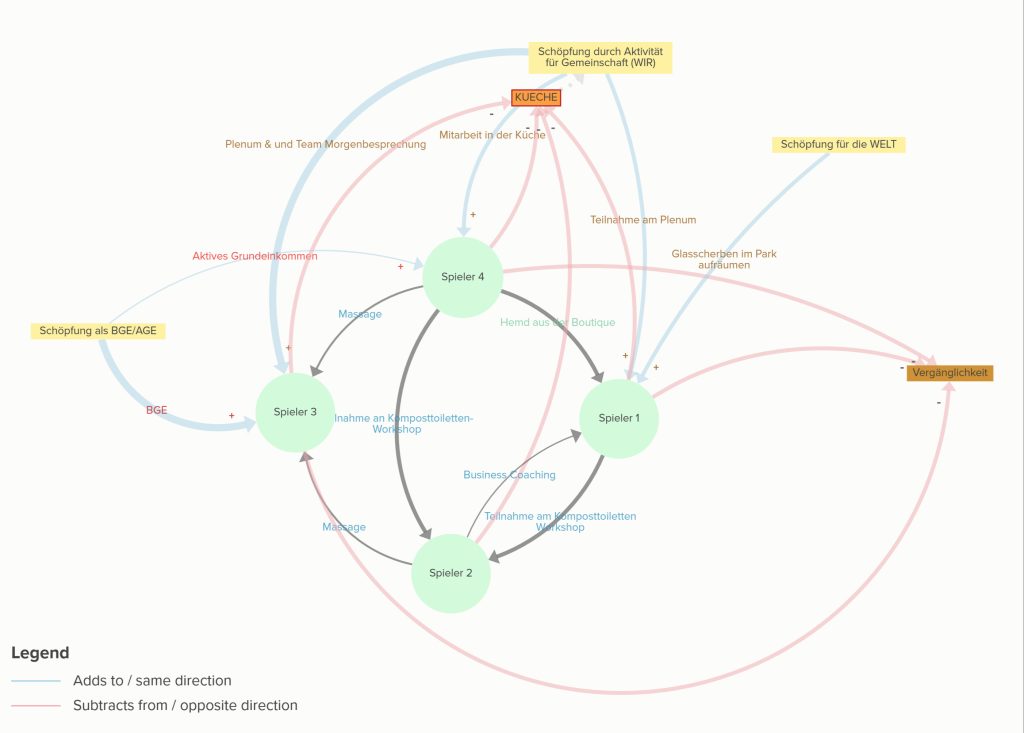

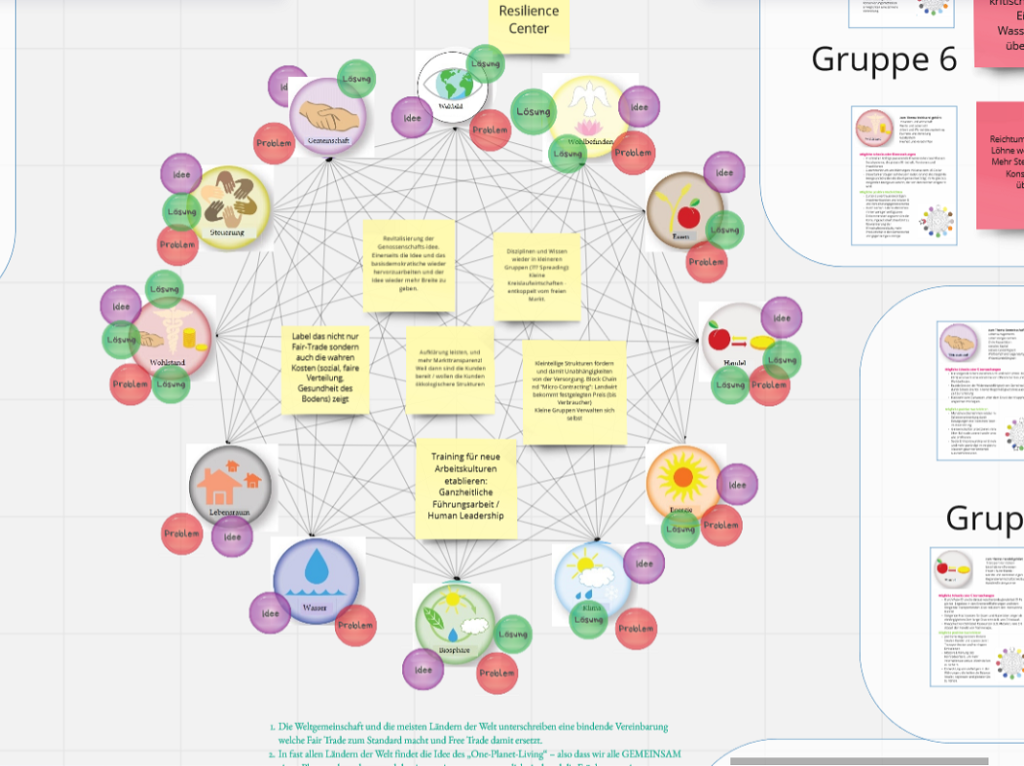

Die Kumu-Präsentation veranschaulicht das Gesagte anschaulich und zeigt Schritt für Schritt die Dynamiken auf, um die Zusammenhänge noch klarer verständlich zu machen.

Permakultur: Eine regenerative Alternative zur CO2-Speicherung

Im Gegensatz zu BECCS bietet die Permakultur einen ganzheitlichen Ansatz zur CO₂-Speicherung. Statt auf technologische Eingriffe setzt Permakultur auf natürliche, regenerative Prinzipien, die CO₂ im Boden binden, lokale Kreisläufe stärken und fossile Brennstoffe minimieren. Mit Methoden wie Agroforstwirtschaft und wasserschonenden Techniken trägt sie dazu bei, die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern und die Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme gegen klimatische Veränderungen zu erhöhen.

Permakultur-Lösungen bekämpfen nicht nur die Symptome des Klimawandels, sondern setzen an der Wurzel des Problems an. Während BECCS einen immensen Energie- und Landbedarf verursacht, bietet Permakultur eine nachhaltige Alternative zur CO2-Speicherung, die gleichzeitig Biodiversität fördert und lokale Gemeinschaften stärkt. Der systemische Vorteil liegt auf der Hand: Statt neue Probleme zu schaffen, regeneriert Permakultur die Umwelt auf natürliche Weise. 【Stoy et al., 2018】

Bioenergie – Teil der Lösung, aber mit Bedacht!

Das bedeutet jedoch nicht, dass Bioenergiegewinnung per se schlecht ist. Biomasse-Kraftwerke, wie ein Hackschnitzelwerk, das Holzabfälle sinnvoll zur Energieerzeugung nutzt, können ein wertvoller Bestandteil einer Kreislaufwirtschaft sein und regional sinnvoll eingesetzt werden.

Der Knackpunkt liegt in der großflächigen Hoffnung auf BECCS, das mit erheblichem Energieaufwand CO₂ speichert. Diese Technologie wird als nicht zielführend angesehen, wenn es um nachhaltige, ganzheitliche Lösungen im Klimawandel geht.

Warum setzen wir nicht alle auf Permakultur?

Obwohl die Vorteile der Permakultur klar sind, ist sie vor allem im globalen Norden noch nicht weit verbreitet. Sie wird oft als arbeitsintensiv und in der Anfangsphase zeitaufwendig angesehen. Zudem erfordert der Übergang von konventioneller Landwirtschaft hin zu Permakultur tiefgreifende Umstellungen, die viele Betriebe abschrecken. Doch hier liegt die Chance für Changemaker und Social Entrepreneurs: Sie können zeigen, dass nachhaltige, lokale Kreisläufe nicht nur möglich, sondern auch profitabel sind.

Lehren für Regeneration Pioneers und Changemaker

Technologische Lösungen wie BECCS fokussieren sich oft nur auf einzelne Symptome und schaffen dabei neue Herausforderungen. Die wahre Lösung für den Klimawandel liegt in systemischen Ansätzen wie der Permakultur. Diese regenerativen Ansätze binden CO₂, stärken lokale Kreisläufe und machen die Ökosysteme widerstandsfähiger. Regenerative Organisationen können hier echte, nachhaltige Veränderungen vorantreiben und zeigen, dass langfristige, holistische Lösungen erfolgreicher sind als kurzfristige technische Fixes.

Bleib dran!

Es gibt noch so viel mehr zu erzählen – von weiteren innovativen Ansätzen zur CO₂-Speicherung bis hin zu den spannenden Geschichten hinter den regenerativen Systemen der Zukunft. Aber das heben wir uns für das nächste Mal auf. Bleib dran und lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten – mit Lösungen, die sowohl dem Menschen als auch dem Planeten zugutekommen!

Wenn du noch mehr über einfache und wirkungsvolle Lösungen in komplexen Situationen wie Permakultur erfahren möchtest, dann melde dich jetzt unverbindlich für den Newsletter zum neuen Projekt: Regeneration Pioneers an und werde Teil einer Bewegung, die innovative Ansätze für eine nachhaltige Zukunft entwickelt. Erfahre, wie du aktiv zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen kannst – ganz praktisch und umsetzbar!

Quellen:

- ETC Group, 2017. A civil society briefing on Geoengineering – Climate change, smoke and mirrors. Heinrich Böll Foundation.

- Stoy, P. et al., 2018. Opportunities and Trade-offs among BECCS and the Food, Water, Energy, Biodiversity, and Social Systems Nexus at Regional Scales. BioScience, 2(68), pp. 100-111.

- Zach, F., Kulterer, K. & Simader, G., 2022. Analyse von CCU-Technologien im Kontext konventioneller Energieeffizienz- und Klimaschutzmaßnahmen in Österreich, Wien: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK).